こんにちは!サトルです!

今回は挟殺プレーについて勉強しましょう♪

試合中にふとしたタイミングで始まる挟殺プレーで、こんな経験ありませんか?

- アウトまでに時間がかかってしまった

- エラーしてセーフになってしまって

- 塁上にランナーが2人になってどっちがアウトか分からなかった…

そこで今回は、

- 挟殺プレーの基本的な考え方

- 挟殺プレーに関する7つのポイント

- 具体的な練習方法

を解説していきます。

- 守備はランナーを1発でアウトにできる

- ランナーはセーフになる確率が増す

- 具体的な練習方法が分かる

ようになります。

試合中に後悔しないためにも、今しっかり理解しておきましょう!

挟殺プレー(ランダウンプレー)の基本的な考え方

7つのポイントの前に、挟殺プレーに対する基本的な考え方を知りましょう!

挟殺プレーとは、塁間に飛び出したランナーを野手で挟み込んでアウトにするプレーになります。

挟殺プレーはいつ発生するのかなかなか予想できず、ふとしたタイミングで発生します。

また、ランナーが1人しかいない場合の挟殺プレーなのか、ランナーが複数人いる場合の挟殺プレーなのかで、基本的な考え方が変わってきます。

ランナーが1人だけの挟殺プレーでの考え方

ランナーが1人の挟殺プレーでの基本は、

できるだけ少ない送球で素早くアウトにすること

です。

ランナー1人の場面では、野手と走者は次のようなことを考えがちです。

- 守備:急がず確実にアウトにしたい

- 走者:ミスを誘ってセーフになりたい

その結果、挟殺プレーが長引くことが多くあります。

走者はミスを誘うために長い時間挟まれていようとします。

一方守備側は、「急がず確実にアウトにしたい」という心理から、ボールを投げるタイミングが早くなり、やりとりの回数が増え、アウトするまでに時間がかかることが多くなります。

しかし、送球や捕球の機会が増えるということは、エラーの確率も増えることから、できるだけ少ない送球で素早くアウトにすることが挟殺プレーの基本となるのです。

ランナーが複数人いる場合の挟殺プレーの考え方

一方、ランナーが複数人いる場合にはどうでしょう。

- 守備:他のランナーが進塁する前に挟んだランナーをアウトにしたい

- 走者:他のランナーが進塁できるように時間をかせぎたい

このように、ランナーが複数人いる場面では、挟まれていないランナーの動きも注意する必要がでてきます。

どこの塁で挟殺プレーが発生し、他のランナーがどの塁にいるのかによっても考え方はかわってきますが、基本的には挟んだランナーを少しでも早くアウトにできれば、ランナーに余計な進塁を許すということはなくなる可能性が高いです。

したがって、この場面でも、挟んだランナーをいかに素早くアウトにできるかというのが基本的な考え方になります。

挟殺プレーで素早くアウトにするための7つのポイント

お待たせしました!

ここからがいよいよ挟殺プレーのポイントになります

!

ここまでで、

挟殺プレーは素早くアウトにすべき

という考え方が分かりましたね。

それでは、それをどうやって実践するのか、7つのポイントを見ていきましょう。

- ランナーには一生懸命走らせる!

- ボールは投げ手に持って走る!

- 絶対に偽投はしない!

- ボールを投げるタイミングは受け手が決める!

- 受け手はベースより2歩以上前に出る!

- ランナーは若い塁側に追い込む!

- 塁の占有権を理解する

それぞれ順に解説していきます。

①ランナーに一生懸命走らせる!

これが挟殺プレーにおいて一番重要です!

皆さん自分がランナーだとして想像してみてください。

挟まれた時、アウトにならないためにボールを持った野手を見ながら背走したり横走りしたりしませんか?

これをさせないために、野手はランナーを一生懸命全力で追うのです。

そうすると、ランナーは逃げるために、野手に背を向けて一生懸命走って逃げるしかありません。

全力疾走しているランナーはそう簡単には切り替えしができないため、野手はそれを見て落ち着いて送球しタッチアウトするのです。

また、塁の中間で立ち止まって野手の様子を伺うようなランナーの場合も、ボールを持った野手が全力疾走で追えば、近づいてからランナーが走り始めたとしても必ず追いつくことができます。(慣性の差ですね!)

まとめると、ボールを持った野手が全力でランナーを追うことによるメリットは次の通りです。

- 高い確率でランナーに追いつきタッチアウトできる。

- ランナーを全力で走らせれば、簡単に切り返しできなくなるため、そこでアウトにする。

②ボールは投げ手に持って走る

これも必ずやってください。

挟殺プレーでは、まずボールを持った野手(=投げ手)がランナーを追い、その先にそれを待ち構える野手(=受け手)がいます。

その投げ手の野手は、ボールを投げる手(利き手)にボールを持って、受け手にボールを見せながら走りましょう。

具体的には、スナップスローをやるときの腕の高さ(ボールの位置は頭の横)で固定して走ります。

これを行うメリットは次の2つです。

- いつでも素早く投げられる

- 受け手側がいつボールが来るか分かりやすい

③絶対に偽投はしない

これも必ず守ってください。

偽投する人の心理としては、ランナーを惑わせたいと考えていると思います。

しかしその偽投は、味方であるはずの野手(受け手)をも惑わすことになってしまいます。

挟殺プレーにおいて大切なことは、投げ手と受け手の意思疎通(7つのポイントの共通認識)です。

偽投して見方を惑わせていてはエラーの原因となってしまうため、絶対にやめましょう。

④ボールを投げるタイミングは受け手が決める

これはチームとして意識統一しておくことが重要です。

これをやることにより、ほぼ確実にランナーを一撃でアウトにすることができます。

具体的な手順は、

- 投げ手はいつでも投げられる姿勢で全力で追う

- 受け手は「投げろ!」と叫ぶと同時に走り始める

- 投げ手は「投げろ!」の声が聞こえたら送球する

です。このポイントは、

受け手は叫ぶと同時に走り始める

というところです。

これはどういうことかというと、

まず、挟殺プレーは「逃げるランナー」と「追う守備」の追いかけっこです。

その2人の走力が同じと仮定した場合、追いかけっこで有利になるのは「先にスタートを切った選手」ですよね。

したがって、「アウトにしたい守備側」が「逃げたいランナー」よりも先にスタートを切ればいいわけです。

この場合、「逃げたいランナー」のスタートとは切り返しを意味します。

例えば1塁から2塁方向に逃げていた走者が切り返して1塁側に逃げるとき、2塁から1塁に追う側の野手が先にスタートを切っちゃいましょうということです。

受け手がこれを可能とするためには、”投げ手が投げるタイミング”を分かる必要があります。

それならそのタイミングは受け手側が声を出して決めてあげるのがベストです。

⑤受け手はベースより2歩以上前に出る!

ここから先は、もしミスが出てしまった時の保険的なポイントになります。

ボールを投げるタイミングは、受け手側が声を出して決めることがポイントでした。

しかし、受け手がタイミングを見誤り、もしランナーと近すぎた場合、ランナーは切り返すことなくそのままベースにスライディングしてくる可能性もあります。

このような場合に、もし受け手の野手がベース上で待っていては、タッチの差によりセーフになる可能性があります。

これを防ぐために、受け手はベースから2歩以上前に出て待つようにしましょう。

こうすることで、もしランナーが切り返さずにそのまま向かってきたときも、ランナーがベースに触れるより前にタッチアウトできる可能性が高まります。

⑥ランナーは若い塁側に追い込む

これもミスしてセーフにしてしまった場合の保険的なポイントですが、非常に重要な保険ポイントになります。

例えば、3塁ー本塁間で挟殺プレーが発生した場合を考えると、本塁側でセーフにしてしまうと失点につながってしまいます。3塁側でセーフにしてしまったとしても、アウトにできるチャンスを逃したのみで、まだ失点にはつながりません。

したがって、ランナーを追い込む方向は数字の若い塁側ということを基本にしてください。

⑦塁の占有権を理解する

「塁の占有権」とは、ランナーが安全にその塁に留まることができる権利になります。

その塁にいる限りそのランナーはアウトにならないということですね。

1つの塁に2人のランナーがいる場合、「塁の占有権」があるのは先にその塁にいたランナーです。

塁の占有権は、先にその塁の占有権を得たランナーに発生する

上記ポイントを解説します。

1つの塁に対して占有権を持てるランナーは1人だけのため、2人のランナーが1つの塁に安全に留まるということはできません。

したがって、後続のランナーはタッチされればアウトになるということです。

ある1人のランナーに与えられる「塁の占有権」は、至近で触れた最新の塁へ更新されていきます。

そこに後続のランナーが追いついてきたとしても、前にいたランナーが先の塁に進めていないのであれば、前にいたランナーの占有権は更新されていないため、後続で追いついたランナーに占有権が更新されることはありません。

例えば、ランナー2・3塁の場面を考えてみましょう。

3塁ランナーがホームインするかアウトにならない限り、3塁の占有権は3塁ランナーにあります。

このとき、2塁ランナーが3塁に到達したとします。

3塁ベース上に2塁ランナーと3塁ランナーが同時に触れている状態ですので、この場合は2塁ランナーがタッチされればアウトになるということです。

さて、野球選手全員がこのルールを理解しておく必要があります。

しかし、試合中の緊張から混乱する選手がいることも少なくはありません。

もし、試合中にどっちがアウトか分からなくなった場合は、審判のジャッジがあるまで塁から離れないようにしましょう。

また、守備としては2つのアウトを取れるかもしれません。

具体的な方法は次の通りです。

例えば、3塁ベース上で2塁ランナーと3塁ランナーが同時に存在している場合を想定しましょう。

- 3塁ベースまで追ってきた野手はまず2塁ランナーにやさしくタッチ(ここで2塁ランナーはアウトになる)

- その後、3塁ランナーに対して、大きな声で「アウト!!」と言いながらタッチする。(3塁ランナーはアウトにはならない)

- 本来占有権がありセーフであるはずの3塁ランナーが、勘違いして塁から離れた場合、再度タッチする。(声を出して審判へのアピールも忘れずに)

- これにより、2つのアウトをとることが可能となる。

以上が、挟殺プレーの7つのポイントでした。

挟殺プレー(ランダウンプレー)の練習方法

最後に、これら7つのポイントを試合で実践するための練習方法を伝授します。

7つのポイントの中でも解説しましたが、挟殺プレーを1発でアウトにするためには、チーム内の選手全員が意識統一しておく必要があります。

このためには日ごろから繰り返し行い、体に染み込ませて覚えさせる必要があります。

そこで、キャッチボールの後に3分だけでもいいので必ず挟殺プレーの練習を行いましょう。

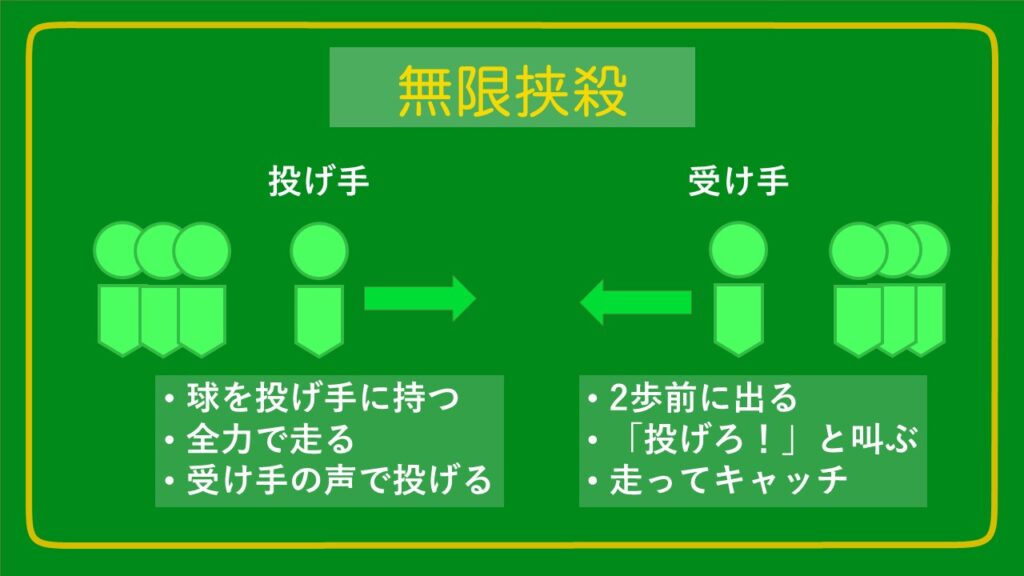

具体的な方法は次の通りです。練習名は、「無限挟殺!」です(^^)

- 野手は2つの塁に分かれる。(人数が多いチームは複数個所で行いましょう)

- ボールを持った選手が全力で走り始める。

- ボールを持った選手が塁間の中間あたりまで走ってきたら、受け手は「投げろ!」と声を出すと同時に全力で走り始める。

- ボールを持った選手は、受け手の「投げろ!」の声を聞いて、スナップスローする。

- 受け手はボールをキャッチすると、「アウト!」と声を出してランナーにタッチする動作を行う。

- タッチ動作をしたあとは、素早くボールを投げる側の手に持ち換え、頭の横の位置に保持して全力疾走する。

- これを無限に繰り返す。(誰かがエラーするまでor決まった時間がくるまで)

これで、皆さんも挟殺プレーを味方につけて有利な試合運営を行ってください♪

まとめ

今回は挟殺プレーの基本知識と7つのポイントについて見ていきました。

挟殺プレーは1試合に1回あるかないかのレアなプレーですが、日ごろから練習して準備が必要なプレーです。

この記事を参考に、無限挟殺の練習に取り組んでみて下さい♪

このブログではこのような野球関連の記事を掲載しています。

良ければ他の記事もチェックしてみて下さいね(^^♪

コメント